- リウマチ性多発筋痛症とは

- リウマチ性多発筋痛症の症状(初期症状)

- 運動していないのに筋肉痛みたいな痛みがあるのはリウマチ性多発筋痛症?

- リウマチ性多発筋痛症の原因

- リウマチ性多発筋痛症の検査・診断

- リウマチ性多発筋痛症の治療

- リウマチ性多発筋痛症のよくある質問

リウマチ性多発筋痛症とは

リウマチ性多発筋痛症(Polymyalgia Rheumatica:PMR)は、急性に発症する肩から首の後ろ、肩甲骨周囲、腰やお尻、太もものに広がる筋肉痛を自覚する疾患です。痛みやこわばりは夜間から朝方に最も強くなり、起き上がるのはもとより、寝返りなどの動作も難しくなります。特に65歳以上の高齢者に多く見られ、血液検査ではCRP(C反応性タンパク)の上昇や赤沈(赤血球沈降速度)の亢進などの炎症反応が確認されます。関節の中や周囲に存在する滑液包と呼ばれる水のたまった袋状の組織の炎症(滑液包炎)がこの病気の本態と考えられていますが、滑液包炎が生じる原因は不明です。

リウマチ性多発筋痛症(Polymyalgia Rheumatica:PMR)は、急性に発症する肩から首の後ろ、肩甲骨周囲、腰やお尻、太もものに広がる筋肉痛を自覚する疾患です。痛みやこわばりは夜間から朝方に最も強くなり、起き上がるのはもとより、寝返りなどの動作も難しくなります。特に65歳以上の高齢者に多く見られ、血液検査ではCRP(C反応性タンパク)の上昇や赤沈(赤血球沈降速度)の亢進などの炎症反応が確認されます。関節の中や周囲に存在する滑液包と呼ばれる水のたまった袋状の組織の炎症(滑液包炎)がこの病気の本態と考えられていますが、滑液包炎が生じる原因は不明です。

治療には、副腎皮質ステロイド(ステロイドホルモン剤)が効果的で、症状が急速に改善します。しかし、日本人の場合は再発や再燃が比較的多いとされているため、初期にステロイド治療を行った後に関節リウマチと同様に、抗リウマチ薬を使用するケースもあります。また、リウマチ性多発筋痛症の患者さんの一部には巨細胞性動脈炎(側頭動脈炎)を併発することもよく知られています。

巨細胞性動脈炎を合併する?

巨細胞性動脈炎とは、動脈の壁に炎症が生じる膠原病の一種です。顕微鏡レベルで血管壁の中に巨細胞と呼ばれる細胞がみられることが多く、この名称で呼ばれています。全身の動脈の中でも、顔面から頭部、ちょうどこめかみの部位に位置する側頭動脈が侵されること多く、側頭動脈炎とも呼ばれる病気です。眼に栄養を供給する眼動脈に炎症が生じると失明してしまうこともあり、注意が必要です。リウマチ性多発筋痛症の15%~50%と高頻度に巨細胞性動脈炎を合併することが知られており、リウマチ性多発筋痛症診断時には、頭痛や視力低下など、動脈炎を示唆する症状がないかどうか、慎重に精査が必要になります。

リウマチ性多発筋痛症と

関節リウマチは別の病気?

いずれも自己免疫疾患である点、関節の痛みで発症するという点では似ていますが、この2つは全く異なる病気です。リウマチ性多発筋痛症は、肩や首、腰から股関節など、大きな関節を中心に周囲の筋肉まで痛みやこわばりが生じるのに対し、関節リウマチの好発部位は、手関節(手首)や指の関節など、比較的小さな関節です。発症年齢も関節リウマチが20歳代~50歳代と比較的若い世代であるのに対し、リウマチ性多発筋痛症は高齢者の病気です。

関節リウマチが関節を形成する膜(滑膜)の炎症を主病態とする一方で、リウマチ性多発筋痛症の本態は、関節周囲に散在する滑液包炎であるという点でも、両者は異なる疾患です。

しかし、とくに高齢発症リウマチでは、より肩や股関節、膝などより大きな関節炎が初発症状となることがあり、そのような場合、この両者を区別することがとくにとても難しくなります。

リウマチ性多発筋痛症と

線維筋痛症

リウマチ性多発筋痛症と線維筋痛症は、筋肉や関節、腱に痛みを引き起こすという点で似ているように感じますが、全く異なる病気です。リウマチ性多発筋痛症は主に高齢者に発症し、肩や腰の筋肉に急性の痛みとこわばりを伴います。血液検査でも炎症の値が高値を示し、ステロイド治療が著効します。一方、線維筋痛症は全身の筋肉や腱、関節に広範な痛みを引き起こしますが、炎症反応の上昇はなく、その病態の本態もわかっていません。慢性的な疲労感や睡眠障害を伴うことも特徴的です。治療に関しても、現在有効な治療は少なく、鎮痛剤や抗うつ薬、神経ブロック注射など、痛みを緩和する治療を行うことが一般的です。※当院では線維筋痛症の診療治療は行っておりませんので受診はお控えください。

リウマチ性多発筋痛症の症状

(初期症状)

肩や首、腰、臀部から大腿部にかけての筋肉痛

きっかけなく、急性に発症し、2週間程度で症状が完成します。腕を上げたり、立ち上がったりすることが難しくなるだけでなく、寝返りや座位を保持することも難しくなり、短期間で著しく生活の質が落ちます。

朝のこわばり

リウマチ性多発筋痛症は関節周囲の滑液包の炎症です。長時間動かない状態を続けると、滑液包が過剰な(炎症による)水分を蓄え、関節の動きそのものが障害されます。この動きの固さ、動かしずらさは『こわばり』と表現され、とくに朝方強く自覚します。動き出すと、徐々に関節の動きも滑らかになっていきます。一般的な運動器の障害では動かせば動かすだけ痛みが強くなるのに対し、この朝に強いこわばりはリウマチ性多発筋痛症や関節リウマチなど関節炎、あるいは滑液包炎の特徴のひとつです。

全身倦怠感

筋肉の痛みだけでなく、全身がだるく、疲れやすさも必発します。これは炎症による体の反応の一つです。体だけでなく、抑うつ傾向がみられることも多く、これもまた生活の質を著しく害します。

発熱

全身の炎症性疾患を反映して微熱が出るケースも多くみられます。一般的に高熱は稀とされます。

運動していないのに

筋肉痛みたいな痛みがあるのは

リウマチ性多発筋痛症?

運動をしていないのに筋肉痛のような痛みがある場合、リウマチ性多発筋痛症の可能性があります。特に、朝のこわばりが強く、活動を始めると軽減する傾向がある場合、リウマチ性多発筋痛症や関節リウマチなど、なんらかの炎症性疾患が隠れている可能性があります。

運動をしていないのに筋肉痛のような痛みがある場合、リウマチ性多発筋痛症の可能性があります。特に、朝のこわばりが強く、活動を始めると軽減する傾向がある場合、リウマチ性多発筋痛症や関節リウマチなど、なんらかの炎症性疾患が隠れている可能性があります。

また一方で、うつ病でみられる倦怠感や無気力なども、朝方に強い傾向があるため、このような症状がある場合には、まずリウマチ専門医による評価が大切です。痛みが続く場合や心配な症状がある場合は、早めに当院までご相談ください。

リウマチ性多発筋痛症の原因

リウマチ性多発筋痛症(PMR)の原因は明確には解明されていません。若年者ではほとんどみられることがない疾患のため、年齢による影響は大きいと考えられています。関節から筋肉にかけて広範囲に出現する痛みの本態は関節周囲(一部関節内)をとりまく滑液包の自己免疫異常であることがわかっていますが、近年はさらに解析が進み、関節包と接するように存在する、筋膜(筋肉を包む膜)~腱付着部にかけての炎症が病態の本質ではないかとも考えられるようになってきています。

リウマチ性多発筋痛症に

なりやすい人は?

リウマチ性多発筋痛症は、主に50代以降に発症するとされていますが、ほとんどが65歳以上の高齢者です。性別では女性の発症率がわずかに高く、男女比は1:2~1:3とされています。地域によって発症率に差があり、日本は欧米に比べて低いとされていますが、決して珍しい病気ではありません。高齢化が進む日本では、増加傾向にある疾患です。

リウマチ性多発筋痛症の

検査・診断

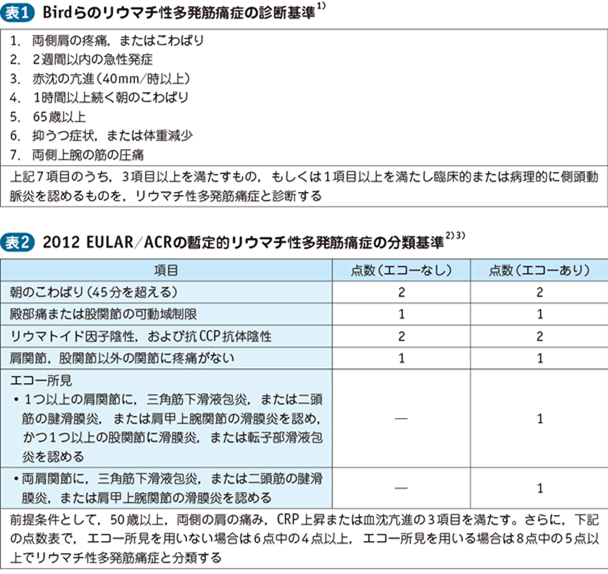

リウマチ性多発筋痛症の診断基準として以下の2つがあります。

近年は関節エコーを用いた2012EULAR/ACRの分類基準が使用されています。

日本医事新報より引用 https://www.jmedj.co.jp/premium/treatment

日本医事新報より引用 https://www.jmedj.co.jp/premium/treatment

/2017/d110411/

臨床経過に加え、血液検査では以下のような項目を評価し、診断をすすめていきます。

主な血液検査

| 検査項目 | 説明 |

|---|---|

| CRP(C反応性タンパク) | 炎症の程度を示すマーカー。通常は高値。 |

| ESR(赤血球沈降速度) | 炎症の指標。多くの場合、著明に上昇する(50 mm/h以上)。 |

| 血清フェリチン | 炎症反応により上昇することがある。 |

| 肝機能検査(AST、ALT、ALP) | 軽度の異常を認めることがある。特にALPが上昇することがある。 |

| CK(クレアチンキナーゼ) | 通常は正常。上昇していれば筋疾患(例:多発性筋炎など)を疑う。 |

| リウマトイド因子(RF)・抗CCP抗体 | 通常は陰性。陽性なら関節リウマチの可能性も考慮。 |

| ANA(抗核抗体) | 自己免疫疾患のスクリーニングに。通常は陰性か低値陽性。 |

画像検査

| 検査名 | 説明 |

|---|---|

| 超音波検査(エコー) | 肩・股関節周囲の滑液包炎や腱炎を確認できる。 |

| MRI | 滑液包炎や筋膜炎などの炎症所見を詳細に評価。 |

| PET-CT | 難治例や巨細胞性動脈炎(GCA)併発の評価に使用されることがある。 |

リウマチ性多発筋痛症の治療

リウマチ性多発筋痛症(PMR:Polymyalgia Rheumatica)の治療は、主に炎症の抑制と症状の緩和を目的としています。以下に、治療の一般的な流れと注意点を解説します。

副腎皮質ステロイド

(プレドニゾロンなど)

- 通常の初期投与量:10〜20mg/日(体重や症状の重さによって調整)

- 数日〜1週間で症状が劇的に改善することが多く、ステロイドの反応性の良さが診断の補助にもなります。

- 症状が改善したら、徐々に減量していきます(通常は数か月〜1年以上かけて)。

ステロイド減量と再発

- 減量中に再発することがあるため、症状と合わせて、症状と炎症マーカー(CRP、ESRなど)を定期的にチェックします。

- 再発した場合は、一時的にステロイドの量を増やすことがあります。

- 残念ながらステロイド単独治療では、減量に伴い半数近くの半数近くが再発します。

近年では早期に抗リウマチ薬など、より長期に副作用の少ない薬剤に切り替えていく方針も主流です。

副作用への対応

長期間ステロイドを使うことで、以下の副作用リスクがあります。

| 副作用 | 対策・予防 |

|---|---|

| 骨粗鬆症 | カルシウム、ビタミンD、ビスホスホネートの投与 |

| 高血糖・糖尿病 | 血糖管理(必要時は薬物治療) |

| 感染症 | 免疫力低下に注意(ワクチン接種の検討など) |

| 胃腸障害 | 胃薬(PPIなど)の併用 |

ステロイド以外の治療薬

(必要に応じて)

ステロイドの副作用が強い、あるいはコントロールが難しい場合には、以下の方法を選択します。

メトトレキサート(MTX)

ステロイドの量を減らす「ステロイド・スパーリング剤」として使用されることがあります。

トシリズマブ(アクテムラ)

IL-6阻害薬。特に副作用などでメトトレキサートが使用しずらいケース、巨細胞性動脈炎(GCA)合併時に有効です。

リウマチ性多発筋痛症の

よくある質問

リウマチ性多発筋痛症は遺伝しますか?

明確な遺伝要因は確認されていません。遺伝要因以外のいわゆる環境要因がより強く関与している可能性が高いと考えられています。

リウマチ性多発筋痛症では運動しても大丈夫ですか?

炎症が強い時期は安静が大切です。炎症が制御できれば、少しずつ無理のない運動を開始し、筋力の維持に努めましょう。また、治療で使用するステロイド薬は副作用として、骨密度を下げ、骨粗しょう症を招きます。骨粗しょう症呼ぶという意味でも、適度な運動は非常に効果的です。担当医と話し合いながら、時期に応じたい運動を心がけましょう。

リウマチ性多発筋痛症は完治しますか?

関節リウマチなど、膠原病は一般的には完治が難しいとされる病気ですが、リウマチ性多発筋痛症ではときに長期間薬をやめてもまったく再発しない方々=完治を達成できる方が一定数いらっしゃいます。それでも1-2年の治療期間が必要ですが、完全に症状がない状態を維持できれば、薬を減らすトライをしていくべき疾患のひとつです。

リウマチ性多発筋痛症は再発しますか?

リウマチ性多発筋痛症は一度治療で症状が改善しても、再発することがあります。ステロイド薬の減量中に半数近くの方が再発するイメージです。再発時には、ステロイド薬の再増量、そのほかの抗リウマチ薬の併用が必要になる場合があります。